会長挨拶 遠藤安治

空手道は武道であり、武道は「礼に始まり礼に終わる」とされ、礼は相手に対して心から敬意を表すもので、それにふさわしい礼儀作法が修得できます。

友達同士の友情、信頼関係が生まれ、自立性・自発性が向上、又、相手を尊重することや相手に対する思いやりの心を学ぶことができます。又、ルールやマナーを守る態度が身につきます。

また、空手道は、左右対称の動きが多く、身体全体をバランスよく使うため、調和のとれた身体的発達が期待でき、筋力、持久力、敏捷性、柔軟性、平衡性などの体力を総合的に高めることができ、又、協調性、創造性、想像力、判断力が養われます。

我々は、目先の勝利にこだわりすぎることなく、長期的な視野に立って指導を行い、空手道を通して「礼」と「節」の精神を規範とした心身の調和のとれた人間形成を目指しています。

初代会長挨拶 故 渡辺貞雄

終戦直後の昭和23年、まだ空手人口が少なかった15歳当時、「一撃で相手を倒す」、「手、頭で瓦l0~20枚を割る」、「石を割る」、“唐手”なる話を聞きました。思いついたら一直線の性格、矢も楯もたまらず、中込純一郎先生(大学空手部の経験者、山梨県下部温泉湯本ホテル)のもとで、空手同好会を創る話があったので早速入会。これが空手道の世界に入ったきっかけであります。初めは、植田先生(当時拓殖大学空手道部)、小西康裕先生(良武館、現、良武会)、遠山寛賢先生(修道館、現、泊親会)、続いて金城裕先生(研修会)に師事。諸先生方に出稽古をお願いし、小学校の教室、月夜の晩には神社の庭を拝借し、稽古をしました。この時、鍛眼法(沖縄では、頭さわり)を覚えました。

昭和31年、23歳の時、水戸市の弘道会空手道場(館長綿引正三先生)ヘ金城先生の要請で断範代としてお世話になり、昭和32年になって、会員の林慶明氏、中山幹夫氏から茨城大学に空手道部を創りたいと要請され、茨城大学空手道部を創設致しました。当時、大学の道場は兵舎であった古い建物で、半分は畳み敷きで柔道部が使用し、板張りの半分は、空手道部が稽古をしたものです。「組手の稽古では、かなり鍛えられた。床板はときどき抜け、羽目板は割れ、ときどき修理した。」と、33年入部の鬼沢敏男氏が壊想しています。また、私がいつも金欠病でお金がないのを知っていて、林氏、中山氏始め、学生達が少ない仕送りの中から出し合いよく飲みに誘ってくれたものです。40数年前の若かりし頃の良き想い出であります。

昭和30年前後に東京都3か所、山梨県1か所で開催された空手道演武大会に、ご一緒に演武させて頂いた先生方は、山口剛玄先生、大山倍達先生、遠山寛賢先生、泉川寛喜先生、中山正敏先生、儀間真謹先生、金城裕先生、藤本貞治氏、中村孝氏など記憶に残っています。

金城先生は、東京都駒込吉祥寺に修徳館、東京部墨田区押上に研修会本部道場(住宅兼、道場)を置き、「伝統ある琉球(沖縄)空手道を正しく教え普及しよう」との大きな理想のもとに「養正館」と命名されました。昭和43年6月、我が「養正館」は、その由緒ある看板をそのまま頂いたものです。翌44年に富士宮支部道場を開設。平成元年4月に鴻志会を創設し研修会から独立。平成2年に杉山支部長が沼津市立大岡中学校体育館で指導を開始、続いて自宅で罔殆塾道場を開設、以来十余年が経ち現在に至っております。

会名称は、漢文故事十八史略および荘子の逍遙遊篇「燕雀安知鴻鵠之志哉」より鴻志をとり「大きな志」という意味で“鴻志会”と命名したものです。私たち鴻志会は、拳聖糸洲安恒先生の近代空手道の健全な普及と発展のために努力を惜しまない所存です。

鴻志会(こうしかい)の会名称について

漢文故事十八史略および、荘子の逍遙遊篇「燕雀安知鴻鵠之志哉」より

“鴻志”をとり、「大きな志」という意味です。

つまり、大きな志を持った会が『鴻志会』なのです。

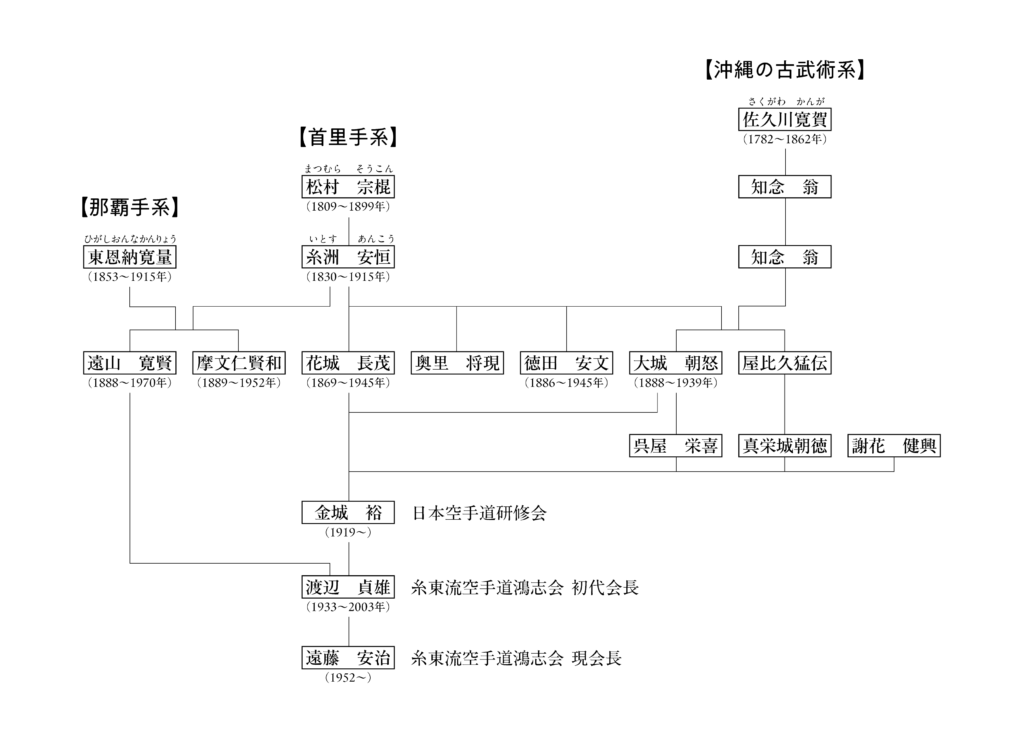

会系譜

教授内容

所属団体

(公財)全日本空手道連盟

日本空手道連連合会

静岡県空手道連盟

沼津市空手道連盟

富士宮市空手道連盟

伊豆市スポーツ少年団

鴻志会の歩み

| 平成元年4月1日(1989年) | 日本空手道鴻志会創設 初代会長 渡辺貞雄 |

| 平成15年8月29日(2003年) | 初代会長 渡辺貞雄 逝去 |

| 平成16年4月1日(2004年) | 二代目会長 遠藤安治 |

| 平成18年(2006年) | 日本空手道連合会入会 |

| 令和元年(2019年) | 会名称を糸東流空手道鴻志会へ改名 |